在临床检验工作中,准确的检验结果对于疾病的诊断、治疗和监测起着关键作用。而在检验科日常工作中,红细胞冷凝集标本的处理是一个容易被忽视却又至关重要的环节。看似普通的血液标本,一旦出现红细胞冷凝集现象,若处理不当,会导致血常规、血型鉴定、血沉、凝血等检验结果出现误差,进而误导临床诊断与治疗。

红细胞冷凝集现象多发生在低温环境下,是由于患者血清中存在冷凝集素(通常是IgM抗体),这些抗体在低温(通常低于30℃,特别是0-4℃)下与红细胞表面的抗原结合,导致红细胞相互凝集,形成肉眼可见或显微镜下明显的凝集块。当温度回升至37℃时,凝集现象通常会消失。冷凝集素的存在可能与某些疾病相关,如感染性疾病(如肺炎支原体感染、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染等)、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等)、淋巴增殖性疾病(如多发性骨髓瘤、慢淋等)以及某些药物(如青霉素、奎尼丁)等相关。正常人也存在冷凝集素,但滴度多在1:16以下。

标本的采集与保存

温度是标本采集与保存过程中首要注意的细节。采集血样时,应尽量避免患者处于低温环境。通常建议在温暖的环境中采集标本,最佳温度为37℃左右,采集后的标本立即送检。如果在寒冷环境下采集,采集后立即将标本置于37℃恒温箱或水浴箱中保温,避免低温导致的冷凝集。

标本的接收与处理

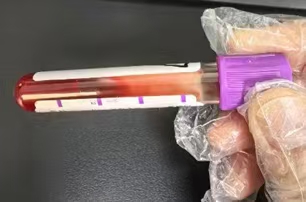

当检验科收到标本后,首先要肉眼观察标本状态。若发现血液呈现出肉眼可见的微凝集颗粒或絮状物(如图1所示),应高度怀疑红细胞冷凝集现象。无论是全自动血细胞分析仪还是其他相关检测设备,在检测标本前,都应将冷凝集标本置于37℃温箱或水浴箱中温浴30分钟,使已经凝集的红细胞重新分散,恢复正常形态(如图2所示),轻轻混匀后立即检测,保证检测仪器能够准确计数和分析红细胞各项参数。

图1

图1

图2

图2

检测结果的校正

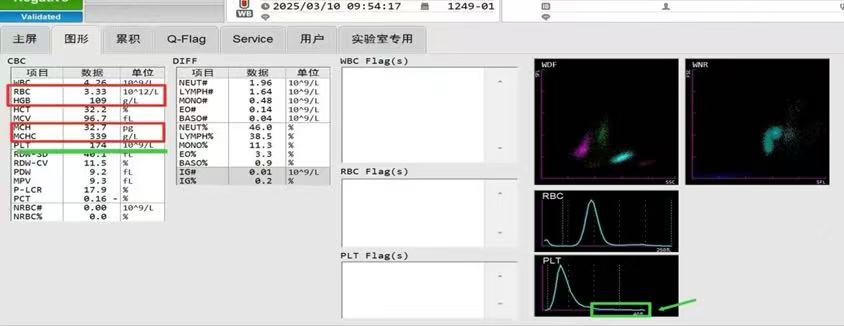

如果已经上机检测的标本,对于血常规检测,冷凝集会导致红细胞计数(RBC)、红细胞压积(HCT)假性降低,血红蛋白(HGB)结果可能不受影响或异常增高,平均红细胞血红蛋白含量(MCH)假性升高,从而导致平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)异常升高(如图3所示)。冷凝集严重的还可导致血小板假性降低。通过37℃温浴30分钟处理后,检测结果恢复正常(如图4所示)。该方法操作简单,大多数冷凝剂标本可以有效校正,但对于冷凝集素滴度较高的标本,效果不理想。

(图3冷凝集标本的血常规结果)

(图4温浴30分钟后的血常规结果)

对于冷凝集素滴度较高不能校正的标本,可使用前稀释法手动稀释,使用37℃水浴过的血常规仪器稀释液与温浴过的患者全血按一定比例混合稀释后,再稍作温浴后进行上机检测,减少冷凝集素对结果的干扰。这种方法在提高标本温度的同时,大大稀释了冷凝集素的浓度,操作简便。

也可以采用血浆置换法处理血液标本。首先将标本离心,分离出血浆,然后用等量的生理盐水替换血浆,再次进行上机检测。这种方法可以有效校正红细胞相关参数,但需要注意操作的规范性,以避免白细胞和血小板丢失。

血型鉴定与其他检测项目

如果是血型鉴定,应在标本温浴后,在37℃条件下进行试验,必要时可使用抗人球蛋白试验(Coombs试验)确认结果。对于其他受冷凝集影响的检测项目,应根据具体情况采取相应的处理措施。

结果审核与报告

结果审核报告时,应注意与临床医生沟通,了解患者是否存在冷凝集素相关疾病,结合患者临床信息进行综合判断,必要时建议进一步检查。在极少数情况下,冷凝集现象可能持续存在,即使使用了以上三种方法处理也无法完全消除。此时应结合临床情况,综合判断检测结果的可靠性。必要时,在检验报告中应注明标本存在冷凝集现象,并对可能受影响的检测结果进行标注。

如果检测前患者已知有冷凝集素病史,应在检测前告知实验室,以便采取适当的样本处理措施。如果检测后临床怀疑冷凝集素的影响,也可与实验室沟通,采取适当的校正措施。

总结

冷凝集标本的处理要点贯穿于标本采集、送检、检测及结果审核的全过程。每一个细节都关乎检验结果的准确性,而准确的检验结果是临床医生做出正确诊断和治疗决策的基石。检验科工作人员必须高度重视这些细节,严格按照标准操作规程处理冷凝集标本,为临床提供可靠的检验数据,助力患者的疾病诊断与治疗。只有对这些看似细微却关键的环节给予充分关注,才能保障整个医疗过程的精准性和有效性,为患者的健康保驾护航。